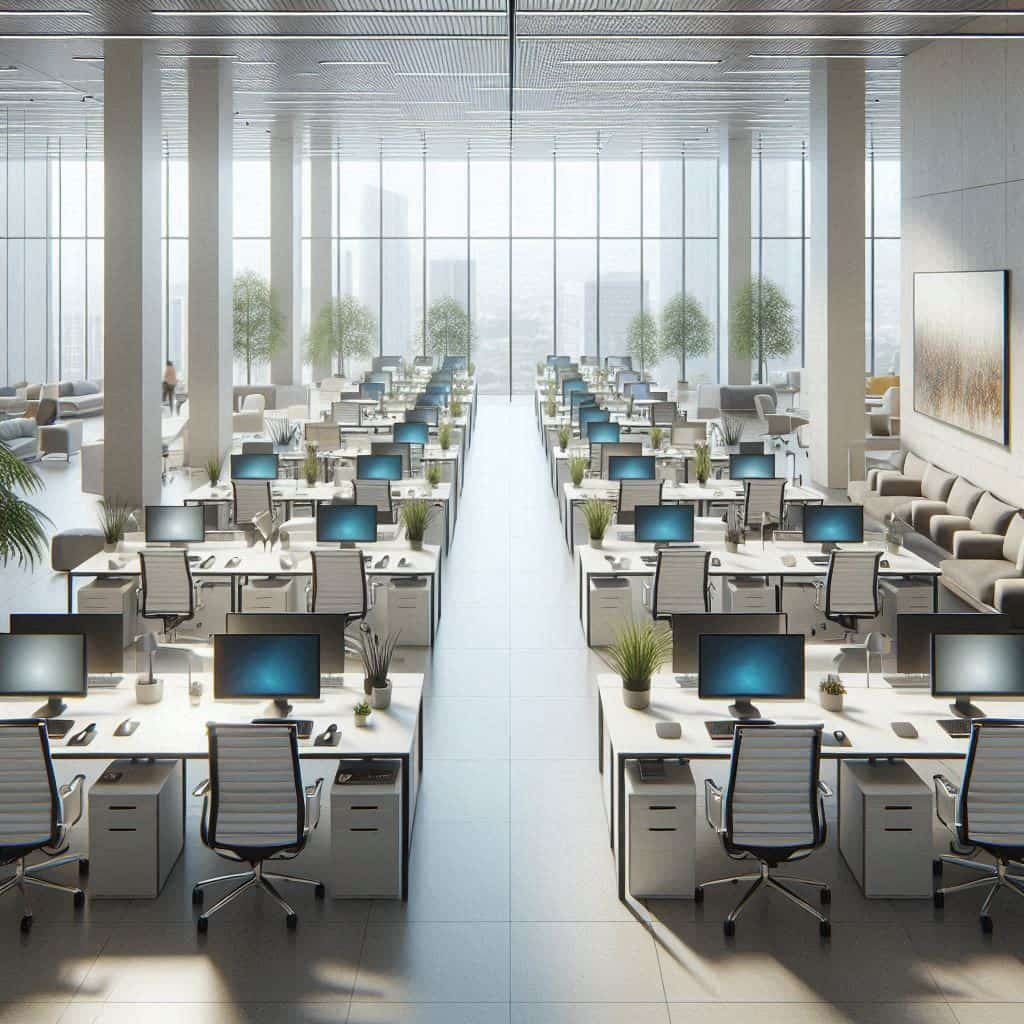

如何打造空间灵活性与科技感并存的写字楼办公区域

更新日期:

现代企业对办公环境的需求正经历显著变化,传统的固定工位与单一功能空间已难以满足高效协作与创新驱动的需求。如何通过设计平衡空间的动态适应能力与前沿技术体验,成为提升写字楼价值的关键。这种转变不仅关乎物理布局的调整,更需从人性化与数字化双维度重构工作场景。

灵活性的核心在于模块化设计。可移动隔断墙、多功能家具组合以及弹性划分的会议区,能够根据团队规模或项目需求快速重组空间。例如,某国际设计团队在改造项目中采用升降式玻璃隔断,既保留开放视野,又能随时形成独立讨论区。同时,引入非固定工位系统,配合智能预约平台,让员工自主选择适合当日工作模式的位置——专注型任务选择静音舱,协作需求则预订开放式圆桌,资源利用率显著提升。

科技感的营造绝非简单堆砌设备,而需构建无缝衔接的数字生态。物联网传感器自动调节照明与温湿度,人脸识别系统实现无感通行,这些技术应如空气般自然存在。值得借鉴的是惠普大厦的实践,其将AR导航融入楼宇APP,访客通过手机镜头即可获得实时路径指引,既化解了复杂空间的寻路难题,又强化了未来感体验。此外,云端协作工具的深度整合也至关重要,从无线投屏到虚拟白板,确保线上线下工作流无缝切换。

材质与光线的运用能巧妙调和两种特质。浅色哑光金属饰面搭配线性灯光,既传递科技美学,又避免冷硬感;可编程LED灯带随自然光变化调整色温,在功能性与氛围感间取得平衡。绿植墙与再生材料的加入则软化技术元素的疏离感,形成刚柔并济的空间语言。这种设计哲学在某科创园区得到验证,其通过垂直花园与智能玻璃幕墙的组合,使能耗降低18%的同时,员工满意度上升23%。

最终,成功的空间改造需回归使用者本身。定期收集员工对布局与设备的反馈,建立动态优化机制,才能确保设计理念落地为真实的生产力提升。当人们能在激发创意的环境中自如切换工作状态,当技术成为隐形的效率推手而非操作负担,这样的办公场域自然能吸引追求创新与自由的新生代人才,为组织持续创造价值。